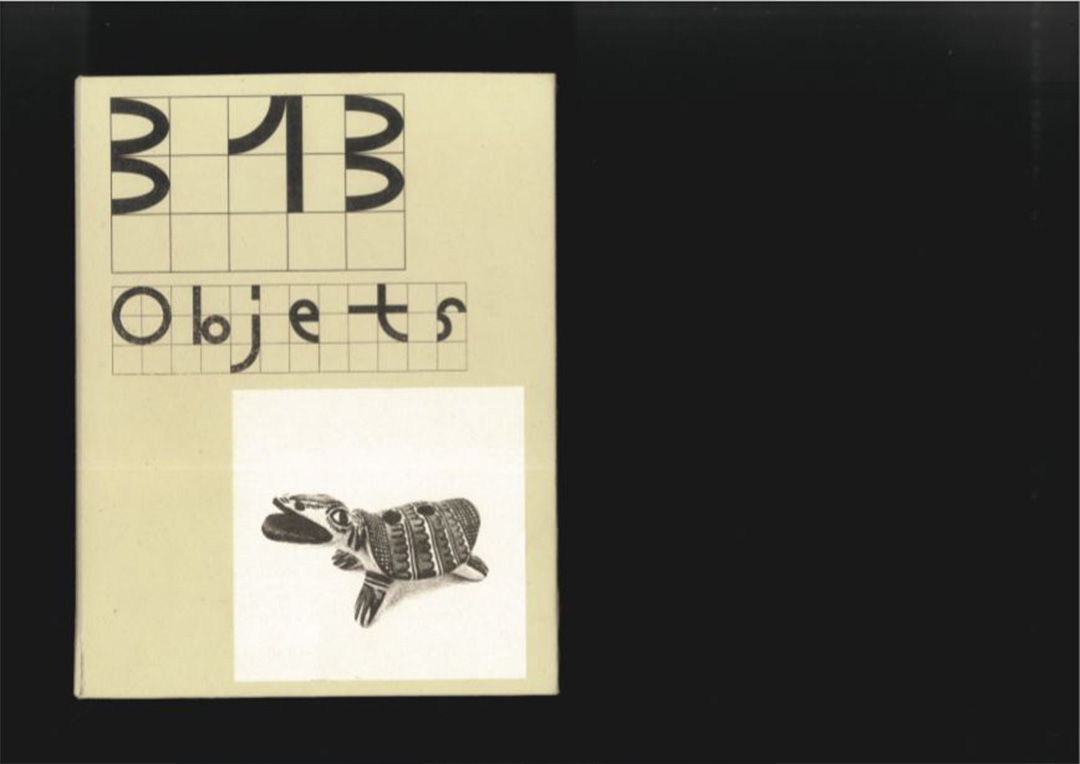

313 objets

↓

Reproduction des 313 objets de la vente aux enchères PF1340, Depuis 2016.

« Jean Paul Barbier est un collectionneur Suisse. Son nom est associé l’épisode largement controversé de la mise aux enchères de sa collection d’objets précolombiens. À Barcelone, la mairie tient absolument à conserver les œuvres d’art précolombien que le collectionneur genevois expose dans le cadre du 500e anniversaire de la découverte de l’Amérique. Elle lui offre le Palais Nadal, un bâtiment municipal de la calle Montcada. En 1997, le Musée Barbier-Mueller ouvre avec la promesse que les autorités achèteront bientôt l’ensemble. Mais la crise financière complique le projet de rachat de l’Espagne et Jean Paul Barbier décide alors de vendre ses 313 pièces, chez Sotheby’s à Paris en 2013, les 22 et 23 mars. Ce qui était présenté comme la plus grande vente - en nombre, 313 objets, et en qualité - d’art précolombien jamais réalisée. « Périlleuse vente aux enchères » titrait d’ailleurs Le Monde du 9 mars 2013. Alors que la collection voyageait partout en Europe, que Jean Paul Barbier et sa femme, Monique Mueller, avaient fait des efforts remarquables quant à la diffusion de la culture ancienne mexicaine et d’Amérique Latine en général, celui-ci fit le choix de vendre aux gros ; sans laisser la possibilité aux pays légitimes des œuvres de prétendre à leur retour. Pédigrée. Ça n’était pas dans les moyens des petits pays. Les plaintes du Mexique, du Pérou et autres voisins ne sont pas écoutées. »

Extrait du livre 313 Objets, journal non-linéaire écrit à postériori d’un séjour de 6 six mois au Mexique.

« La vente PF1340 chez Sotheby’s, qui comprend plusieurs pièces d’exception, totalise plus de 10 millions d’euros et entraine ainsi ces objets dans une continuelle prise de valeur, tout en les dérobant aux yeux du public. . Les objets qu’elle crée n’ont pas la prétention de vouloir tromper le spectateur : ils sont refaits d’après les photographies du catalogue de vente, à taille réelle mais en laissant les dos vierges simplement ébauchés. Cette entreprise, obsessionnelle et sarcastique, semble tourner en dérision l’histoire du goût en même temps qu’elle prolonge une histoire de l’art précolombien dont les faux et les imitations touristiques sont partie intégrante. Perrine Forest crée une temporalité parallèle, dans laquelle ces distinctions auraient cours différemment, et où les pièces qu’elle crée pourraient servir de monnaie d’échange auprès des nouveaux collectionneurs pour obtenir le retour des originaux dans leurs pays d’origine. Cette utopie, dénuée d’espoirs naïfs, déconstruit un certain fonctionnement du marché. »