Esquisse pour le film La grande peur dans la montagne

est un ensemble de sculptures servant d’étape méditative avant la réalisation d’un film : l’adaptation expérimentale et poétique d’un roman de Charles Ferdinand Ramuz : « La grande peur dans la montagne».

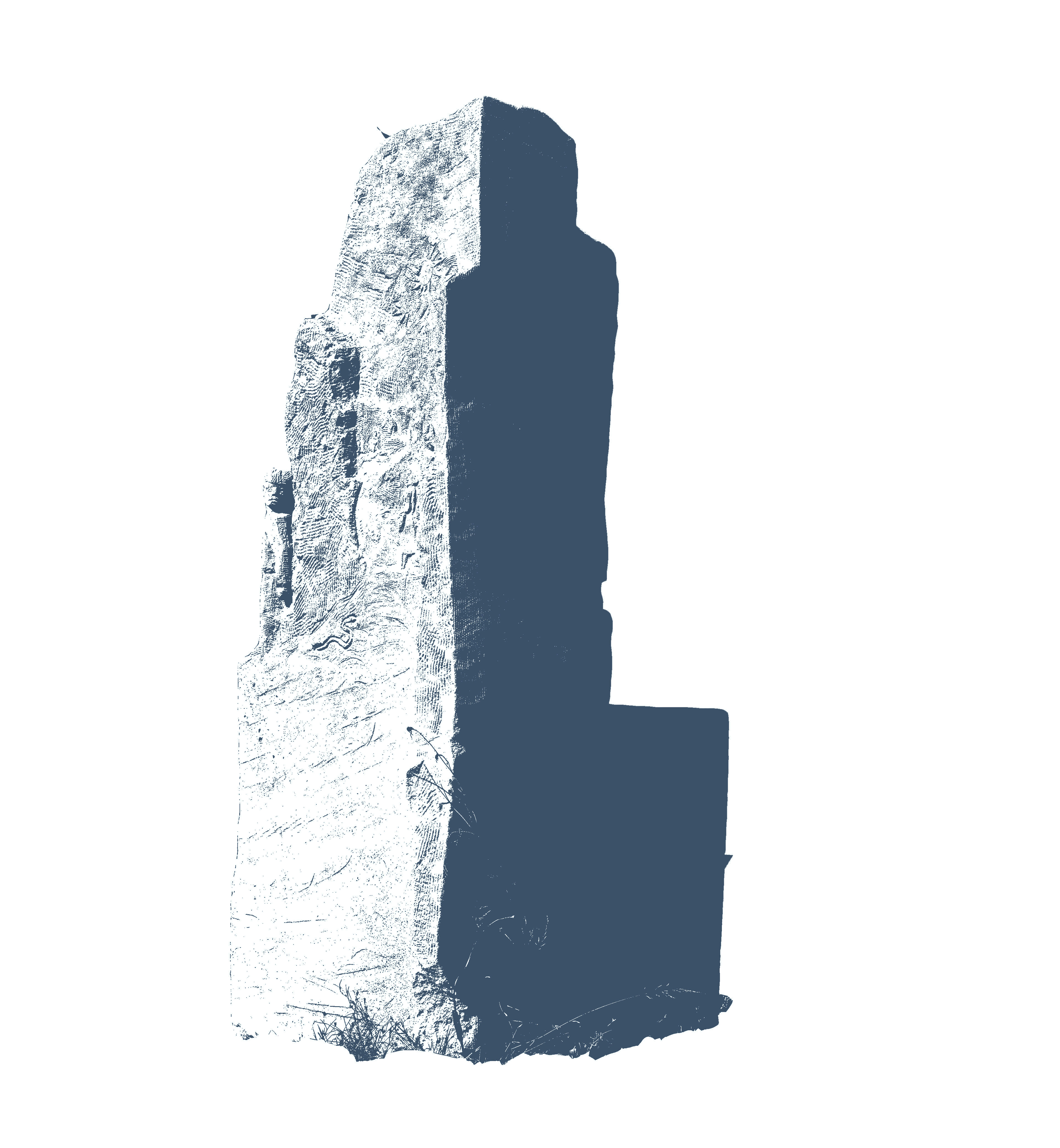

Sorte de storyboard qui tient en une dizaine d’images, agencées en six volumes de pierre provenant chacun d’un seul et même bloc calcaire, les projections mentales du livre et futur film se déploient par scène sur plusieurs bas-reliefs.

Il s’agit pour moi, en tant que cinéaste, de mener une réflexion sur la composition des images que génère la lecture, de tenter d’identifier les différentes couches culturelles de ces images mentales que je crois miennes, et enfin, de regarder parmi ces références anciennes qui m’habitent et dont je suis tributaire, comment les artisans et les artistes qui les ont fabriqué ont su s’abstraire du réalisme pour fabriquer des images poétiques.

Esquisse pour la grande peur dans la montagne

↓

Montimages

Tancrède Rivière

Montimages est un premier texte, résultat d’une invitation à l’attention de mon ami écrivain et poète Tancrède Rivière. Une invitation à traduire, re-traduire, à ré-interpréter, à re-mettre en mots les images qui surgissent et persistent ; à parler des autres images, celles manquantes, qui habitent nos imaginaires culturels ainsi que cet ensemble de sculptures-archipel fait de bas-reliefs et autres objets satellites, qui se sont imposés en pensant à un film à venir, partant des images mentales qui se sont formées en moi à la lecture d’un roman de Charles-Ferdinand Ramuz : «La Grande peur dans la montagne» dont la lecture m’a bouleversée il y a quelques années déjà.

Merci Tancrède pour ton amitié et ta pertinence.

– p.f.

Août 2023.

Montimages

<< En haut, il y a quelque chose qui n’a pas de nom, qui est une espèce de secret, et le risque est toujours que ce soit un secret-qui-rend-fou. D’où la grande peur, dans le roman de Ramuz. Ce qui est là-haut, on préfère l’y laisser, les vieux disent qu’il vaut mieux. La garantie d’un peu de cohésion entre les gens passe aussi par l’acceptation de cette peur qu’on tient à distance en ne demandant plus pourquoi c’est comme ça. C’est ce qu’on peut appeler la tradition : l’une de ses composantes est le silence volontaire. C’est ce qui fait que, régulièrement, certains disent que la tradition est bête. Mais peut-être que la tradition n’est ni intelligente ni bête. C’est d’abord un flux d’images qui arrivent, depuis une source psychique et collective indéterminée. Localisée, mais indéterminée, comme ce qui est dans les parties inaccessibles de la montagne. Ces images ne sont pas interdites, ni obligatoires d’ailleurs. Elles sont là. On peut faire avec, ou faire sans. C’est seulement si la tradition est cassée (parce que quelqu’un dit que ce qui faisait peur ne fait plus peur, ou que le secret n’est plus secret) que les images vont être déviées et devoir couler autrement.

La « grande peur » qu’on situe là-haut est celle de la défaillance : psychologique, sociale. On est quand même fragile, un individu est impressionnable, et dans la montagne particulièrement, la folie est un faux pas. Il suffit pour que les autres se disent : « on l’a perdu » ou qu’il se dise des autres : « je les ai perdus ». C’est contre ça que la communauté se protège.

Cela dit, on monte. Avec un but ou un devoir. C’est quelquefois un désir, mais le désir fabrique ses buts et ses devoirs. Quelquefois c’est la nécessité de la survie, le travail. Ça peut être aussi un fantasme, déguisé en travail, ce qui est assez beau – ou bien une mauvaise idée, un égoïsme, ou pire, la cupidité. Enfin les raisons de monter sont nombreuses, mais elles finissent toujours par prendre la forme d’une condition, au sens où l’on dit « condition humaine » : la montée est un devenir.

C’est comme un retour des images dans l’autre sens : elles viennent de nous cette fois-ci, parce qu’on ne peut pas rester simplement les réceptacles de la tradition. On est des personnes. Pour monter, on va donc surmonter la peur de, c’est-à-dire prendre le risque de, la défaillance psychologique ou sociale. C’est à la fois de la confiance dans les images, et une sorte de défi, qui peut passer par de la désobéissance, laquelle est parfois idiote et d’autres fois géniale. Il n’y a pas de principe à l’individuation. L’effort, en lui-même, surmonte la peur. Il faut être dédié, le plus dédié de tous étant l’amoureux parce que c’est celui qu’on sépare.

On descend selon la logique contraire, du lien ou de la fuite. On est expulsé d’en haut ou rappelé en bas d’une certaine façon malgré soi. Descendre contient souvent une panique : celle d’avoir failli n’être plus jamais soi-même (à cause de ce qui est arrivé là-haut). C’est un moment de très grande lucidité, donc d’angoisse. Les images pourraient nous entraîner dans toutes les directions et l’extra-lucidité confine à l’aveuglement. Il n’y a que la vitesse de la descente qui arrive à contredire la dispersion des images. Celui qui descend qui est obsédé. Il s’accroche, in extremis, à sa propre peur, pour qu’elle le ramène en bas, c’est-à-dire pour être déjà en bas.

En bas, c’est là que se trouvent l’autre, les Autres, et celui ou celle qu’on aime. Descendre, redescendre, c’est aussi retourner au devenir indéterminé des images, à cette individuation collective à laquelle on prend part, avec les autres. Il y a une condition : c’est de rentrer vivant, car c’est avant tout ce que sont les autres en bas – des vivants.

Ce n’est pas par anthropomorphisme qu’on a personnifié la montagne, pour dire qu’elle serait comme nous, mais plutôt pour dire qu’elle est déjà là, c’est-à-dire que la place qu’elle occupe n’est plus à prendre. Qu’elle constitue, pour notre aspiration à l’individualité, une limite.

Le lieu d’en bas n’est pas nommé pour nous qui n’y vivons pas, parce qu’il ne saurait être situé par un nom qu’on lui donnerait ailleurs. Dans le monde de Ramuz, n’existe que ce qu’on nomme en le voyant, touchant ou traversant (raison pour laquelle le sans-nom est une limite, une menace et une peur). Les choses ainsi nommées finissent par former un ensemble, foncièrement local, et c’est cet ensemble de choses, difficile à circonscrire, qu’appelle le nom de « vernaculaire ». Or, archaïque, naïf, primitif, roman, rustique, ont tous un pan de synonymie avec vernaculaire. C’est toujours une question de style, le style étant un mode d’appropriation des images.

Tout se déroule au contact d’un sentiment d’écrasement, toujours menaçant, mais retenu ou tenu à distance par le mouvement, c’est-à-dire par un geste prolongé et défensif. Ce mouvement-geste est celui des trajets (monter, descendre, tracer des lignes comme celles que Deligny appelait « lignes d’erre »), mais c’est aussi (dans le roman) celui des phrases, parce que trajets et phrases, et lignes d’erre, sont une façon de suivre la dynamique des images, de l’exprimer en s’y glissant. « De l’image se forme sans cesse », disait Deligny. « Elle serait myriade si l’on pouvait compter les images comme on peut compter les mots. »

Les séquences naissent de ces trajets ou phrases où se loge aussi du désir, avec la patience qui en découle, et qui sont des opérations poétiques.

Les séquences sont-elles l’unité commune aux différents supports dans lesquelles les éléments de l’histoire s’expriment : littérature (roman), bas-relief (esquisse), cinéma (projet) ? Une séquence, c’est un arrangement provisoire des images entre elles, qui découpe dans leur flux une manière de s’entendre, d’avoir du sens, de communiquer. L’écriture, la sculpture ou la caméra cherchent pour ça un phrasé – c’est-à-dire une poétique.

Pari élégant, singulier, de dire qu’on va passer du roman au film par le truchement de la pierre et du bas-relief.

La question serait comment les images ont suggéré d’elles-mêmes ce trajet de métamorphoses. Le bas-relief, c’est une forme d’esquisse qui arrive à s’échapper du dessin, du complexe de la ligne, pour anticiper ce dont les plans du cinéma seraient faits : contrastes, ombre et lumière. L’anticipation est une modalité de la genèse des images. C’est elle qui fait que le visage de Clou (le mauvais, le malin), bien qu’emprunté au bourreau d’un Saint Sébastien du quattrocento, ressemble déjà tant à un pêcheur de Pasolini.

Mais il y a autre chose.

Une pierre est toujours un fragment. Même nouveaux, les blocs ont l’air d’avoir survécu à la destruction d’un ensemble plus vaste, auquel ils auraient appartenu, comme si c’était les pierres qui restent. Mais d’où ? De l’avalanche sous laquelle Ramuz ensevelit son propre récit, pour en faire disparaître à la fin les lieux et les témoins ?

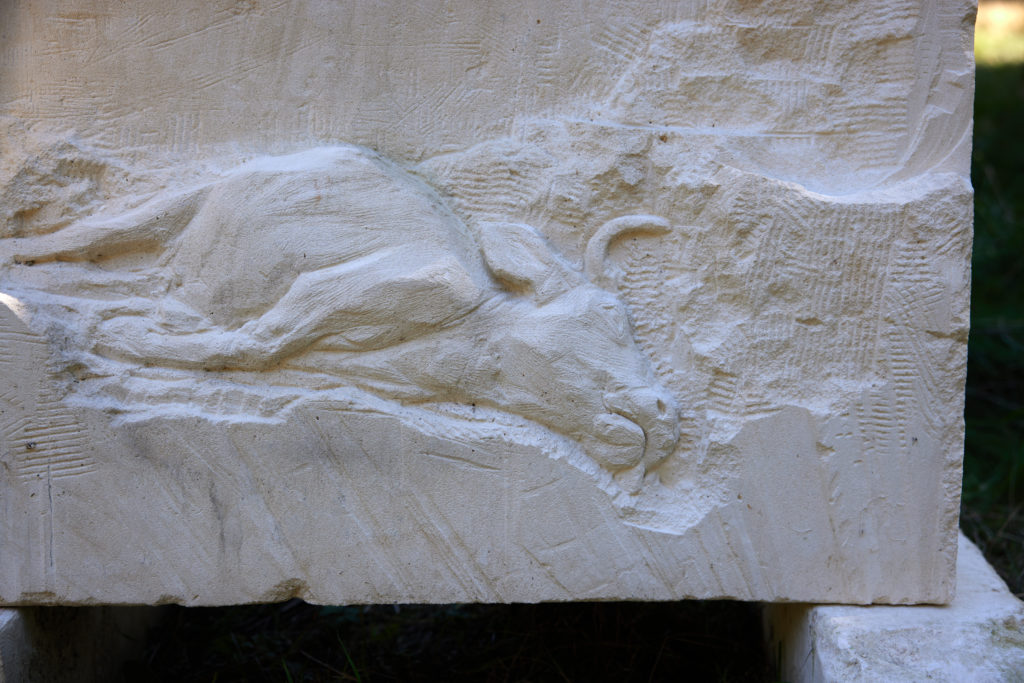

C’est en tout cas comme si le bloc de l’histoire éclatait, devenait amas et nous était parvenu sous cette forme. De la masse, comme de la coulée qui a pétrifié les habitants de Pompéi, on extrait des morceaux – et apparaissent alors : une vache morte (la première vache morte sur l’alpage), le buste de Victorine aveugle, moulé par la nuit, le visage de Modeste (Joseph) accablé…

Selon un mode d’appropriation personnel, donc un style, les images du roman réapparaissent à même les pierres où le récit les avait fait disparaître. Entre-temps, il y a eu changement de support. La phrase de Ramuz est devenue un tâtonnement de sculpture. C’est le soleil fendu « comme quand on veut fendre une souche » par le sommet de la montagne, réapparition parfaitement naïve de l’image de Ramuzz , au-dessus d’une procession elle-même revenue d’un chapiteau roman.

On ne reconstituera jamais vraiment le sentiment qu’éprouvaient les gens qui entraient dans les cathédrales d’Autun ou de Vézelay il y a huit ou neuf cents ans. Mais on peut croire qu’il ne s’évanouissait pas en sortant des églises, et peut-être même qu’il avait d’abord été éprouvé au-dehors, comme sentiment des choses – « mono no aware » dans la spiritualité japonaise. Le sentiment qu’on a pour Dieu n’est pas étanche à celui qu’on a pour la création, les femmes et les hommes ou la succession des heures, des travaux et des jours, dont les motifs encerclent les tympans des cathédrales romanes.

Pour cette raison aussi, les images n’allaient pas seulement se fixer sur les portails et les chapiteaux des colonnes, elles venaient aussi, sous des formes moins spectaculaires et plus privées, sur les objets domestiques et le mobilier. Là, plus loin du mythe, elles prennent plutôt la forme de symboles, de signes simples, et souvent de simples messages. Sur le mobilier traditionnel des Alpes occidentales, au milieu des rosaces, des soleils, des visages naïfs, on lit des rappels de vertu, des signatures (« FAIT PAR MOYAIT MOY, Untel/Unetelle »), des hommages, des déclarations d’amour (« LA PLUS BELLE DE TOUS LE MONDE MAS JOLIES »)1. Gravés avec fausse modestie dans le bois des ouvrages vernaculaires, coffres, bancs, commodes, ils veillent sur le côté profane de la relation aux images, et des images entre elles. On n’a pas que des échanges spirituels, mais aussi matériels, et ceux-là aussi relèvent d’une histoire qui n’est pas séparée de l’autre et mérite sa trace (le couteau de Jojo).

Les images sculptées dans la pierre en blocs séparés font exister leur récit sur le mode fragmentaire, mais aussi suspendu, comme légèrement décroché de sa vie. Pourtant dès que la musique est posée dessus, l’idée du drame émerge. Les églises, où la foi qu’on célèbre est elle-même un drame, le savaient depuis longtemps et ont fait de cette combinaison (musique – bas-relief) la grande modalité physique de leur expérience.

Avec le son, les corps et les motifs s’animent, non par magie, mais parce qu’ils sont repris dans une genèse imaginaire, mentale, faite à la fois de réminiscences du roman, de la vie, de l’histoire de l’art – et de projections, au centre desquelles il y a la résurrection des personnages comme personnages de film. Que ce soit les traits du visage de Clou (l’homme que quelque chose ronge), le corps de Modeste qui se tient à la montagne pour supporter la disparition de Victorine sur le chemin, le corps massif de la vache morte étalée dans l’herbe aux yeux de tous, les images s’animent à travers une forme déjà de montage où elles se retrouvent prises, par l’effet du flux que génère le son. Dans l’entre-images, un récit sans forme commence d’exister, dont chacun de ces plans est une sorte de preuve.

L’hiver les vautours et le début du printemps… Une attention presque japonaise aux textures du changement de saison. C’est l’hiver et c’est le début du printemps. Tout à coup, ce qui passe – un vautour, un troupeau – n’appartient plus au seul moment, mais au passage éternel qui fait de toute la vie un moment. La pesanteur des gestes, des bêtes, des outils, résiste à cette évanescence le temps que s’y creuse une sensation, et donc déjà de l’image, mais il n’y a aucune lourdeur, surtout pas paysanne, qui l’emporte sur le sentiment de vérité que tout passe.

Au milieu, il faut se faire un sentiment de vivre. Les images, comme des acouphènes et alternativement comme des cris, appels, signaux, enveloppent la relation de soi à la communauté. « Où se mettre ? » demande l’individu, et avec encore plus d’insistance le duo des amants qui n’a nulle part où mettre son lit. >>

– t.r.

1 Le livre de Jacques Chatelain